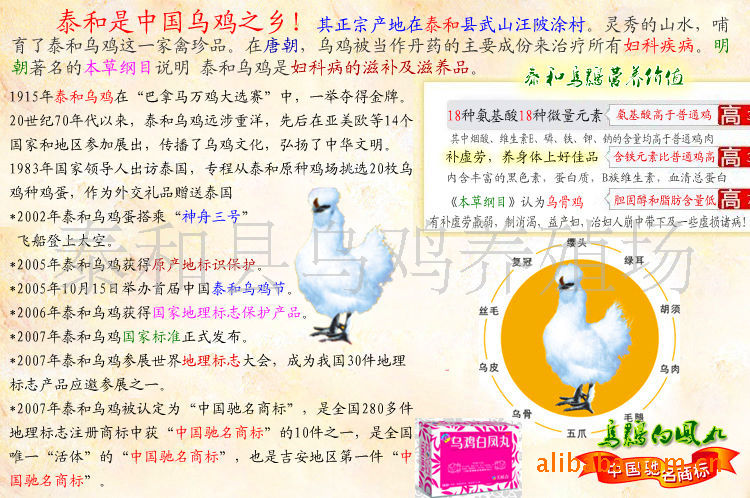

泰和乌鸡与家鸡的形态基本相同,但体躯短矮而小,鸡头也较小,头颈比较短,耳叶的颜色较特殊,呈绿色略带紫蓝色;最多见的泰和乌鸡遍身羽毛洁白,有“世界珍禽”和“白凤仙子”的美称,除两翅羽毛以外,其他部位的毛都如绒丝状,头上还有一撮细毛高突蓬起,骨骼乌黑,连嘴、皮、肉都是黑色的。在巨著《本草纲目》里,李时珍说“乌骨鸡,有白毛乌骨者、黑毛乌骨者、斑毛乌骨者,有骨肉皆乌者,肉白乌骨者,但观鸡舌黑者,则骨肉俱乌,入药更良”。

一、外貌特征

泰和乌鸡具有特殊种质性状和经济价值的品种资源,是药、肉、蛋、观赏兼用型多用途鸡种。

泰和乌鸡性情温顺,体躯短矮,头长且小,颈短,具有独特的外貌特征,极易与其它品种区别。泰和乌鸡民间所谓的“十全”之说,是指泰和乌鸡的十大特征:

1)丝毛。全身被盖白色丝状绒毛,公、母鸡主翼羽及公鸡尾羽有少数扁羽。

2)缨头。头的顶端有一撮白色直立细绒毛,公鸡尤为明显。

3)复冠。素有凤冠之称,公鸡多为玫瑰冠形,母鸡多为草莓冠及桑椹冠形;单冠较小,多见于公鸡;豆冠在母鸡中可见,但很少。

4)绿耳。耳呈孔雀蓝色,也有古铜色,但数量较少,孔雀蓝尤以60-150日龄最为明显,成年后随着时间的推延,蓝色逐渐消退,而被紫红色所替代。

5)胡须。下颌长有较长的细毛,形似胡须。

6)毛腿。两腿部外侧长有丛状绒羽,多少不等,俗称穿裤。

7)五爪。两只脚各有五爪。变异或杂种类型也有一只脚为四或六只爪。

8)乌皮。全身皮肤、眼、嘴、爪均为黑色。

9)乌骨。骨质及骨髓为浅黑色,骨表层的骨膜为黑色。

10)乌肉。全身肌肉、内脏及腹内脂肪均呈黑色,胸肌和腿肌色为浅黑色。除了外貌特征外,在本质上有诸多不同之处。最明显的是地缘“观念”不同。普通鸡处处可饲养,而泰和乌鸡只局限于江西泰和一带养殖。异地饲养不出三代就变异,外表“十全”特征和内在的组织结构都完全改变。现在市面上常见的竹丝鸡就是变种后的品种,与泰和乌鸡有天壤之别;另一方面是组织成分的构成不同。泰和乌鸡含 27微量元素,其中许多是普通鸡所不具备的。其普通鸡或竹丝鸟却不含这些成分。

二、生物学特性

泰和乌鸡在泰和县有2200年的饲养历史,由于长期以来在生态条件的自然选择下,世代衍生形成了独特的生物学特性。它具有体小、敏捷、觅食力强、适应性好等特点。

(1)适应性:成鸡对环境的适应性较强,患病较少,但幼雏体小,体质弱,抗逆性差,过去人们普遍认为易病,易死,难养。但经多年来的选育研究和提高饲养管理技术水平,育雏率、育成率和种鸡存活率均达到95%左右。泰和乌鸡耐热性很强,但怕冷怕湿,饲养中应特别注意。

(2)胆小怕惊:泰和乌鸡胆小,一有异常动静即会造成鸡群受惊,影响生长发育和产蛋,因此,应创造一个较宁静的饲养环境。

(3)群居性强:泰和乌鸡性情极为温和,不善争斗,但最好公母分群,大小分群饲养,使鸡群生长发育均匀、整齐。

(4)善走喜动:泰和乌鸡善走喜动,但飞翔能力较差,管理方便,一般采用地面平养或网上平养为宜。

(5)食性广杂:一般的玉米、稻谷、大小麦、糠麸、青绿饲料均能喂饲,但应注意饲料要全价,这样有利于鸡的生长发育和繁殖性能的提高。

(6)就巢性强:抱性是繁殖后代的本能,泰和乌鸡抱性较强。

A、泰和乌鸡养殖对环境的要求

a、温度:环境温度是影响鸡体热调节的主要因素,与鸡的生产性能和鸡场生产费用密切相关,尤其是开放式鸡舍,温度对不同日龄鸡群的影响也不尽相同。

泰和乌鸡的饲养温度要求:第一周35-33℃,第二周为33-31℃,第三周31-30℃,第五周至第八周28-26℃;第九周开始为育成期,适宜温度为25-20℃,产蛋期种鸡的最佳温度一般在20℃左右。在适宜的温度范围内,也要根据季节的变化和鸡舍的设施状况来调控温度。一般而言,种鸡饲养的环境温度不应低于10℃或高于32℃。

b、湿度:鸡舍内湿度大小,决定于空气中所含的水份和气温的高低。在一般情况下,相对湿度对鸡群的影响不大,但在极端的情况下或与其它因素发生作用时,会对鸡群造成严重的危害。如鸡舍湿度过大(高温高湿或低温低湿),地面潮湿,各种微生物、寄生虫繁衍加快,尤其是鸡球虫病的发病率将会提高。泰和乌鸡适宜的相对湿度,一般雏鸡约为60%,育成鸡为55-60%,种鸡为50-55%。

c、光照:光照对鸡的影响主要是光照时间与光照强度,不同时期的鸡群对光照时间的要求不同, 一般光照时间安排如下:1-7日龄24小时;8-30日龄12小时;31-100日龄8小时;101-140天9-10小时;141日龄开始每周增加半小时,直到每天16小时为止。在自然光照时间不足的情况下,应用人工光照补充其不足。光照强度幼雏1-14日龄宜用20勒克斯,14日龄以后逐渐减低为5-10勒克斯,育成期的光线暗些为好,一般以5-10勒克斯为宜。产蛋斯的光照强度以10-15勒克斯为宜。

d、通风:通风在不同的季节要求不同,在冬季鸡舍内应保持一定的温度,通风量不宜过大;在夏季气候炎热,为达到减少湿度使鸡体散热快,又能使舍内温度降低的目的,应加大通风量。鸡舍内有害气体主要是由于鸡群的呼吸、排泄以及有机物的分解而产生的,对泰和乌鸡有害。

①氨气:鸡舍内氨气浓度不得超过20PPM。一般闻不到气味,人的眼、鼻感不到刺激,则氨的浓度就不会超过20PPM。

②硫化氢:一般鸡舍内硫化氢的浓度不得超过10PPM。

③二氧化碳:主要由鸡群呼出,无毒性,但会引起缺氧,鸡舍内CO2的允许度为0.5%。

④尘埃:空气中的尘埃浓度主要取决于粪便、垫料、通风强度、气流方向、湿度、鸡的活动程度等。排除有害气体,除定期打扫鸡舍、冲洗和消毒,及时清除粪便与污水外,主要靠通风换气来解决。

B、设施标准

鸡舍设计的目的是为鸡群的生长发育、产蛋创造良好的环境,为直接在鸡舍工作的人员创造良好的工作环境。

(1)、鸡舍面积适宜

鸡舍的面积大小,应根据饲养方式和密度来决定,鸡舍的跨度不宜过大,开放式鸡舍在9.5m以内,简易鸡舍在6m左右。

(2)、隔热和保湿性能好

无论何种鸡舍,都应有隔热,保温性能良好的屋顶和墙壁,尤其是屋顶。

(3)、采光和通风充足

必须能保证鸡舍内有适宜的光照和良好的空气环境。

(4)、牢固严密

鸡舍的屋顶或墙壁,要求没有缝隙漏洞,地面与水泥墙体牢固,所有的口、孔均安装牢固的金属网,以防野禽、老鼠等飞窜或掏洞。

(5)、门和过道的结构要紧凑

一般门高2米,宽1米,双门高2-2.1米,宽1.6米,窗户需要兼顾通风和采光系数,一般采光系数为0.1-0.07;过道的宽狭必须考虑到行人和操作方便。跨度小的平养鸡舍过道设计在北侧,宽约1.2米;跨度大于9米的鸡舍,过道设在中间,宽约1.5米,笼养鸡舍的过道宽约不少于1米为宜。

(6)、地面与运动场

地面最好为水泥地面,必须有下水道,以便冲洗消毒,在地面下应铺设防潮层(对较潮湿的地区)。运动场设在南面,地面平整并稍有坡度,周围应设有围篱或围墙。

。

2、生产技术要求

A、雏鸡的饲养技术要求(1-60日龄)

在泰和乌鸡饲养过程中,育雏是关键,育雏的好坏直接关系到雏鸡的成活率与健康及其种用价值。

1、育雏前的准备

(1)清洗消毒鸡舍

清除舍内粪便及室内污物:先将室内设备用具搬出室外,清理栏舍地面的粪便。

冲洗消毒:先用水将鸡舍室内所有地面浸湿,再用高压水冲洗整个鸡舍。从顶棚、墙壁、门窗、最后冲洗地面。待地面冲洗干净并晾干后,用百毒杀等药水按说明要求比例稀释,喷洒顶棚、墙壁、门窗、地面用2%-3%烧碱泼洒待干后用清水冲洗干净。所有用具用消毒药水浸泡半天清洗干净,然后搬回育雏室内,关闭门窗进行熏蒸清毒,熏蒸时要求舍内的湿度达70%以上,温度10℃以上,消毒剂量为每立方米体积用福尔马林42毫升加42毫升水,再加入21克高锰酸钾。熏蒸24小时后,再打开门窗通风排气后即可使用。

检查升温设备:育雏舍在进鸡前进行全面的检修,检查是否漏水,门窗是否严密,墙壁与门窗之间有无裂缝,墙角有无鼠洞,如有问题应加以维修。因此进鸡前一天对鸡舍电路检查,准备好红外线灯泡和保温伞(育雏笼),核对干湿温度计,脚踏消毒池加入消毒药水。

(2)环境净化

在消毒鸡舍的同时,将鸡舍周围道路杂草,遗漏下的鸡粪、鸡毛、垃圾全部清除,然后冲洗道路,泼洒2%-3%的烧碱。进雏鸡后不允许参观和无关人员进入,避免骚扰鸡群和带来传染病。

(3)育雏准备

育雏前一天将育雏舍内的保温伞温度升到35℃,育雏伞边缘区域的温度控制在30-32℃,育雏室的温度要求达到24℃。准备好饲喂用具、小鸡料、常规疫苗、药品及育雏记录表格、制定免疫程序等。地面饲养的要求水泥地面铺上4-5厘米的垫料(垫料要求干燥、无霉菌、无有毒物质、吸水性强),并在垫料上加盖一层麻袋(育雏至15日龄再揭走麻袋)。

(4)初生雏鸡的选择

健康的雏鸡精神活泼,眼大有神,羽毛均整、干净,两脚站立稳健无畸形,脐部收缩良好,手摸感到温暖、挣扎有力,体态均匀,有弹性,体重正常,叫声洪亮清脆。

2、雏鸡的饲养

(1)饮水

雏鸡到育雏舍后,按雏鸡的密度分放到育雏笼或保温伞并记录只数,将弱雏单独饲养。雏鸡出壳后12-24小时内应先饮水(第1-3天饮水加5%葡萄糖和VC)。饮水温度在15℃左右,反应迟钝的不能饮水的,用滴管进行辅助饮水。育雏期饮水不中断,饮水器采用小型饮水器且分布均匀合理,饮水器距地面或网面高度随日龄增大而垫高,确保地面或承粪板干燥。饮水器应每天涮洗。饮水来源须清洁,用自来水或深井水。雏鸡饮水免疫时不能饮用带消毒药物的水。同时密切观察雏鸡饮水量的变化,有利于雏鸡早期发病的诊治,一般正常的情况下,其饮水量为采食量的1.5倍,炎热天气可达2—4倍。具体见下表: