(一)蝎子的种类及分布

蝎子属于节肢动物门,蛛形纲,蝎目。全世界有1000多种,在中国约有10余种,其中分布最广的为东亚钳蝎,属钳蝎科。成年蝎体长约50毫米左右,广泛分布于我国北部各省及江苏、福建、台湾等省。

蝎子在我国中医学上称为全蝎或全虫,由于其腹部的形状和问荆的茎相似,故又称问茎蝎。东亚钳蝎别名很多,如蝎子、链蝎、会蝎、剑蝎、主薄虫、虿尾蝎等。

蝎子性喜温热,分布在除寒带以外的大部分地区。以我国为例,斑蝎主要分布于台湾省;藏蝎主要分布于西藏和四川西部;辽克尔蝎主要分布于中部各省和台湾省;十脚蝎分布于豫、陕、鄂三省交界处;东亚钳蝎亦称马氏钳蝎,在我国分布最广,主要分布于东北、华北,其中以河南、河北、山东最多。

因为东亚钳蝎药用性最好,养殖效益好,故人工养殖的蝎子均为东亚钳蝎,我场亦如此。以后的介绍若不加特别说明均指东亚钳蝎。

(二)蝎的外部形态及内部构造

1.外部形态东亚钳蝎的整个身体极似琵琶状,全身表面为高度几丁质化的硬皮。蝎体一般可分为3部分,即头胸部、前腹部和后腹部。头胸部和前腹部合在一起,称为躯干部,呈扁平长椭圆形;后腹部分节,呈尾状,又称为尾部。雌蝎体长约52毫米,雄蝎体长约48毫米,尾略长于躯干。躯干的背面、尾的第五节和毒针的末部呈灰褐或紫褐色,其余部分均为黄橙色,腹面呈灰黄白色。

(l)头胸部头胸部又称前体,较短。头与胸愈合,前窄后宽呈梯形,背面有坚硬的背甲,其上密布颗粒状突起,并有数条纵脊。近中央处的眼丘上有1对中眼,两前侧角各有排成一斜列的3个单眼。蝎子的头胸部由6节组成,故有6对附肢:1对鳌肢、1对触肢、4对步足。鳌肢亦称口钳,可将捕获物撕裂、捣碎,有助食作用。触肢又称钳肢、脚须,由基节、转节、腿节、掌节(有一不动指和可动指作捕取食物和感触之用)组成。4对步足生于两侧,为行动器官。步足分7节:分别是基节、转节、腿节、膝节、胫节、跗节和前跗节,其末端有2爪和1距。步足的后一对均比前1对长,即第1对最短,第4对最长。4对步足的基节相互紧密连接形成了头胸部的大部分腹壁。鳌肢、触肢的基节和第1~2对步足基节的额叶包围成口前腔的底部。第3~4对步足的基节间有一略呈五角形的胸板。

(2)前腹部前腹部又称中体,较宽,由7节组成。背板中部有3条纵脊第。第一节腹面有2片半圆形的生殖(生殖腔盖),下面为生殖厣。第2节腹面两侧各有一栉板,为短耙状,呈“八”字形排列,上有丰富的末梢神经,是重要的感觉器官。栉板有齿,一般为19或21个(雌性为19个,雄性21个)。第3~7体节腹板较大,在两侧有侧膜与背板相连。侧膜有伸缩性,因而腹部可舒张或缩小。第3~6节腹面的左右各有1个圆形书肺孔,分别与相应的书肺相通,是外界与体内气体交换的通道。第7节呈梯形,前宽后窄,连接后腹部。

(3)后腹部后腹部又称末体或尾部,细长如尾状,呈橙色,由5节组成,能向上和左右卷曲,但不能向下弯曲,各节背面有中沟,背面至腹面还有多条齿脊。第5节最长,深褐色,其腹面后缘节间膜上有一开口,为肛门。第5节后为一袋状的尾节,内有1对白色的毒腺,尾节最后方为一尖锐毒针,毒针近末端靠近上部两侧各有1个针眼状开口,与毒腺管相通,能释放毒液,有麻醉动物和毒死动物的作用,是御敌自卫和攻击对方的武器。

2.内部构造蝎子各体节由备板和腹板组成,各节由节间膜相连,能自由伸缩。体腔内有生殖、消化、呼吸、循环、排泄、神经、感觉器官,并各有其不同的生理功能。

(1)生殖系统生殖系统的四周皆被消化腺的盲囊所包围。生殖器官的开口(生殖孔)位于前腹部第1节的腹面,外有生殖厣覆盖。

雄蟹生殖系统由精巢1对呈梯形管状。精巢形成的精子通过输精管通入膨大的贮精囊,再通入生殖腔,经雄孔通体外。有一个与生殖腔相通的小附属腺,精荚腺中有时可见到雄形的精荚。与贮精囊相连的一个盲囊也是附属腺。

雄蟹生殖系统卵巢位呈梯形网状,由3跟纵管和5对横管相连而成,其周围有圆形的卵。卵巢前方两侧由短输卵管通入膨大的那精囊,然后汇合到生殖腔,经雄孔通体外。

(2)消化系统蝎子的消化系统主要由消化管和唾液腺组成。消化管分前肠、中肠和后肠3部分。食道下方有团葡萄状的唾液腺,蝎子进食时,唾液腺能分泌消化液,并将其吐出体外,再体外将食物消化成肉糊状,而后吮吸入前肠。中肠位于前腹部中央,肠壁的上皮细胞可分泌消化液,促进食物分解。中肠是蝎子消化食物和吸收营养的主要器官。后肠位于后腹部中央,是食物蚕渣排除体外的通道。

蝎子前腹内部,有一串串褐色葡萄状腺体,这是储存营养的盲囊。盲囊的大小不固定,它与发育程度有关:蜕皮前蝎子肥胖时,盲囊就肥大;蜕皮后由于营养转化,盲囊就瘦小得多;孕蟹在卵子发育阶段盲囊占去绝大部分空间,而临产前则收缩得很小。

(3)呼吸系统呼吸主要靠书肺进行,书肺位于第3~6腹节的书肺孔下面,每节1对,共4对。书肺具有一个坚韧的囊,它是由腹壁内陷褶皱重叠形成的。书肺孔是蝎体交换空气的通道。通过肌肉的舒张和收缩,书肺吸人外界新鲜空气中的氧气,通过书肺中的微血管进人心脏,供应全身,同时排出二氧化碳。

(4)循环系统蝎子的循环系统为开管式,由心脏和血管组成,比较发达。在蝎子的前腹部背板下面,可见到1条乳白色管子有规律地搏动,这就是蝎子的心脏。蝎子的心脏共分8室,每室有1对心孔,前后各通出一条大动脉。血液无色,在体腔内流动,由于心脏的不断跳动和前腹部的胀缩,血液循环不止。血液在输送氧气的同时,还传送各种酶和激素,对蝎子的机体起调节作用。

(5)排泄系统蝎子的排泄系统由2对马氏管组成。马氏管细长壁薄,开口于中肠和后肠连接处。其游离端闭合,浸浴在血液中,可从血液中吸收各种代谢产物,将其送人后肠,混人粪便,经肛门排出体外。

(6)神经系统主要由脑神经节、咽下神经节和腹神经索组成,较为简单。脑神经节又称咽上神经节,不发达,呈双叶形,位于食道的背面,分支到触肢和步足。咽下神经节由1对粗而短的围咽神经与脑神经节相连。腹神经索呈索状,是由咽下神经节向后伸出的纵神经,具有7个腹神经节。中枢神经还有许多分支,分别到达眼、栉板、附肢和生殖厣等处,纵贯个身,支配蝎子的运动、捕食、交配、产仔、蜕皮、排泄等活动。

(7)感觉器官感觉器官包括眼、触毛、栉齿突。蝎子有一对中眼和3对侧眼,但视觉迟钝、畏光,基本上没有搜寻、跟踪、迫捕及远距离发现目标的能力,但能在黑夜中行走和捕食。蝎子全身表面遍布触毛,以附肢表面最多。腹部各体节相接处的凹陷裂缝上都盖有一层薄膜,其表皮下有感觉细胞和毛状突起,这些都是灵敏的感觉器。因此,蝎子对噪音、震动都有感觉。蝎子的栉板富含丰富的末梢神经,有触觉、识别异性和维持身体平衡的功能。

(三)蝎子的生活习性

1、 蝎子的生活史

一般地讲,东业钳蝎具有较强的适应生活环境的能力,其生命力也是非常顽强的。例如,野生蝎若在温、湿度等环境条件适宜的情况下,即使缺食1年仍不至饿死。常温下,蝎子从仔蝎到成蝎需要3年左右的时间,蝎子的繁殖期为4~5年,每年产l胎,寿命高达7~8年,产仔期约5年。在自然条件下的人工养殖蟹与野生蟹的生活史基本相同,且由于家养蝎受到人为的保护和管理,因而其一般生长发育和繁殖都优于野生蝎。而创造恒温(26~38℃)条件,可以部分地改变蝎子的生活习性,且一年四季均能生长发育,各龄期的蜕皮间隔时间也明显缩短,从仔蝎到成蝎只需8~10个月,交配过的雌蝎3~4个月便可繁殖1次,全年能繁殖2~3次,养蝎的效益可明显增加。

蝎子具有变温动物的共同特性,即在1年的生长发育周期中,随着气候的变化而表现出不同的生活方式。在人工养蝎时充分了解和认识这一特点,在实际饲养过程中加以掌握,即可达到事半功倍的效果。在我国北方大部分地区,野生蝎在自然状态下,一年中可分为生长期、填充期、休眠期、复苏期4个阶段。

(1)生长期从“清明”到“白露,(150~160天),是蝎子全年营养生长和生长最好的阶段,故称为生长期。

每当“清明”前后,气温逐渐回升,气候逐渐转暖,昆虫开始复苏出蛰,野生蝎的天然适口食物随之逐渐增多,蝎子的消化能力也随着气温的升高而不断增强,活动范围和活动量也日渐加大。在此期间,以“夏至”至“处暑”活动最为活跃,取食量增大,新陈代谢最为旺盛,是营养生长和生殖生长的高峰时期。蝎子的交配和产仔也大都是在此期间进行的。

(2)填充期从“秋分”至“霜降”期间(45~50天),是野生蝎积累和贮存营养,为进人冬眠进行生理准备的阶段,故称为填充期。

自“秋分”以后,气温开始逐渐下降,野生蝎在此期间食量大增,尽量饱食,并将摄取的营养转化为脂肪贮积起来,以便供给冬季休眠期和来年复苏期内所需的营养消耗。

(3)休眠期“立冬”至“雨水”期间(120~130天),野生蝎的生长发育完全停滞,新陈代谢降到最低水平,进人蜷伏休眠状态,以安全度过不良环境条件,故称为休眠期或蛰伏期。

秋末冬初,野生蝎即停止采食等活动,大多数个体转移潜伏于距地表30~80厘米深的窝穴内,缩拢起触肢与步足,尾部上卷,蛰伏越冬。

(4)复苏期从“惊蛰”至“清明”(30~50天),此时严冬已过,暖春将临,处于休眠状态的野生蝎开始苏醒出蛰,故称为复苏期。

“惊蛰”以后,气温开始上升,野生蝎便由静止状态逐渐转人活动状态,此过程即为复苏。但由于早春气温偏低且昼夜温差较大,这时蝎子的消化能力和代谢水平还较低,其活动时间和范围也都不大,除白天晒暖时间逐渐有所增长外,夜间很少出窝活动。此时蝎子只能凭借躯体所具有的吸湿功能自环境中吸收少量的水分,利用填充期所贮积的营养物质和食人少量的风化土来维持生命。

恒温养殖可以大大缩短蝎子的生长期。在自然温度下,从仔蝎到成蝎约需1000天,而在温室条件下,10个月左右就可以长为成蝎,母蝎一年之中可以繁殖两次,基本上改变了蝎子的生长时间。

2、 蝎子的生活习性

1、蝎子属于昼伏夜出的动物,喜潮怕湿,喜暗惧怕强光刺激。喜群居,好静不好动,并且有识窝和认群的习性,蝎子大多数在固定的窝穴内结伴定居。一般在大群蝎窝内大都有雌有雄,有大有小,和睦相处,很少发生相互残条现象。但若不是同窝蝎子,相遇后往往会相互残杀。

2、蝎子有冬眠习性,一般在4月中下旬,即惊蛰以后出蛰,11月上旬便开始慢慢入蛰冬眠,全年活动时间有6个月左右。在一天当中,蝎子多在日落后晚8时至11时出来活动,到翌日凌晨2~3点钟便回窝栖息。这种活动规律一般是在温暖无风、地面干燥的夜晚,而在有风天气则很少同来活动。

3、蝎了虽是变温动物,但它们还是比较耐寒和耐热。

外界环境的温度在40℃至零下5℃,蝎子均能够生存。蝎子的生长发育和繁殖,与温度有密切的关系。气温下降至10℃以下,蝎子就不太活动了,气温低于20℃,蝎子的活动也较少,它们生长发育最适宜的温度为25~39℃之间。气温在35~39℃,蝎子最为活跃,生长发育加快,产仔、交配也大都在此温度范围内进行。

温度超过41℃,蝎体内的水分被蒸发,若此时既不及时降温,又不及时补充水分,则蝎子极易出现脱水而死亡。温度超过43℃时,蝎子很快死亡。蝎子活动、生长发育和繁殖与温度密切相关,最佳温度35~38℃之间。因此,我们在人工养殖蝎子时,必须注意掌握。

4、蝎子的生长、繁殖与外界环境的湿度也有密切的关系。

在自然界野生的蝎子,如要久旱无雨,就会钻到地下约1米深的湿润处躲藏、隐蔽起来;当阴雨天气,地上有积水,它们会爬往高处躲避。因此,在养殖蝎子时要十分注意饲料的水分以及饲养场地和窝穴的湿度。

一般来说,蝎子的活动场所要偏湿些,而它们栖息的窝穴则要求稍干燥些,这样有利于蝎子的生长发育和繁殖。

窝穴过湿,则易受到微生物的侵害,蝎子的蜕皮也十分困难;如果蝎子的活动场所过于干燥,而且投喂的饲料中水分又不足时,也会影响到蝎子的正常生长发育,甚至还会诱发相互残杀。

5、蝎子喜暗怕光,尤其害怕强光的刺激。

但它们也需要一定的光照度,以便吸收太阳的热量,提高消化能力,加快生长发育的速度,以及有利于胚胎在孕蝎体内孵化的进程。据报道和观察,蝎子对弱光有正趋势,对强光有负趋势,但它们最喜欢在较弱的绿色光下活动。

6、蝎子对各种强烈的气味敏感。

如油漆、汽油、煤油、沥青以及各种化学品、农药、化肥、生石灰等有强烈的回避性,可见它们的嗅觉十分灵敏,这些物质的刺激对蝎子是十分不利的,甚至会致死。蝎子对各种强烈的震动和声音也十分敏感,有时甚至会把它们吓跑,终止吃食、交尾繁殖、产仔等。

7、种内竞争

种内竞争是自然界优胜劣汰这一普遍规律的反应,对维护生态平衡,物种延续和进化都很有利。蝎的种内竞争,主要表现为蝎子与蝎子之间互相攻击:大攻击小、强攻击弱、未蜕皮的攻击正在蜕皮的或刚蜕皮但尚未恢复活动能力的。

蝎的种内竞争有其原因的,表现在以下几个方面:

(1) 严重缺食、缺水。

(2) 相互干扰严重。

(3) 温度、湿度等生态因素恶化。

(4) 争夺空间。

(5) 争夺配偶。

以上这些作为对蝎子基本情况的了解,只有在充分了解蝎子的情况下,根据它们的生活规律来建造饲养场地和养殖模式。

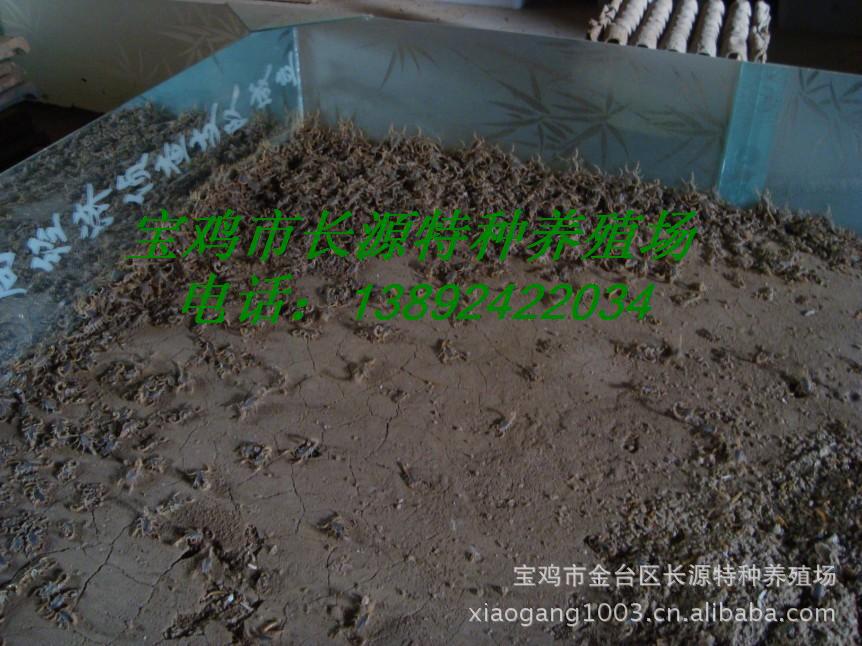

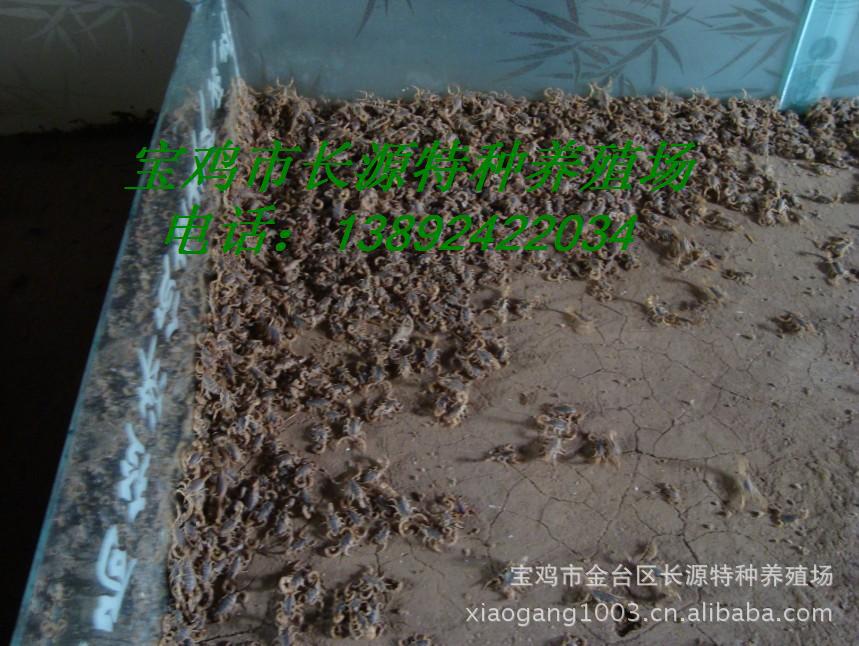

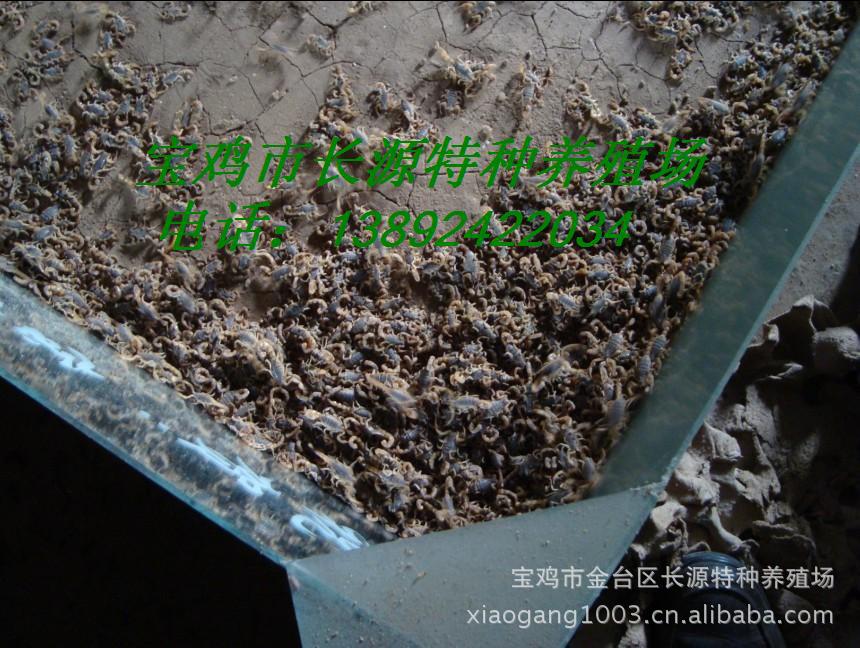

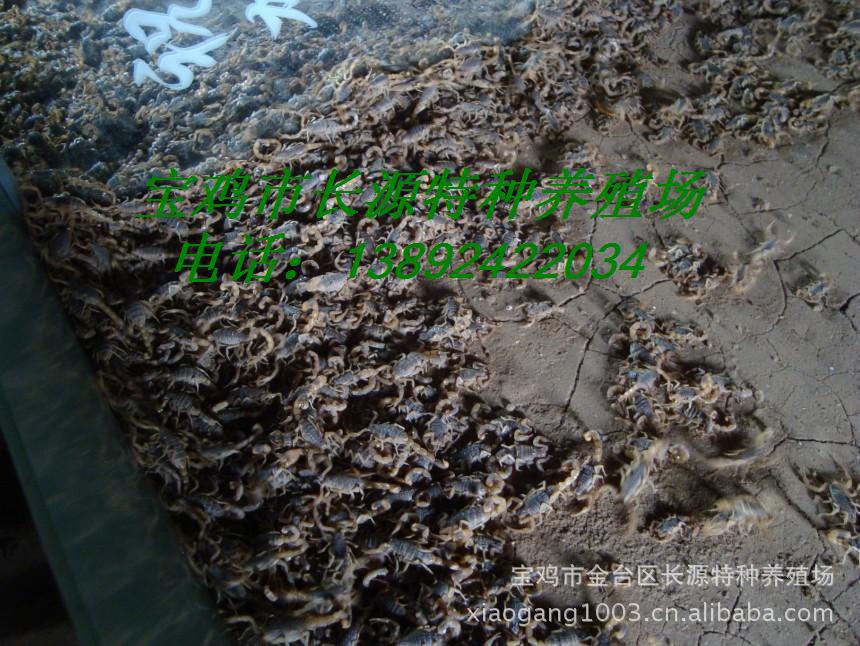

本基地常年生产黄粉虫蝎子,

供应艺术品用蝎子,

量大优惠

QQ:348157571

电话:13892422034